こんにちは、識子さんファンのシンタロウです。

このブログでは、桜井識子さんから神仏を学び、人生を豊かにする方法を共有しています。

- 神棚はどう扱えばいいの?

- 神棚を持つのはたいへん?

以上のような、神棚について知りたい方のご要望にお応えします。

この記事について

・神棚のいろいろについてまとめています。

最初にお伝えしますが、こちらにまとめているのは桜井識子さんの個人的な見解です。「神道」の教義、考え方とは異なっています、とご本人もおっしゃっています。その点をご理解いただいた上でお読みください。

また、ご自分の考え(直感など)がおありでしたら、そちらを優先させて下さい。

かなりの文字数になっているので、表現の仕方や、言い回しにミスがあったり、わかりにくい箇所があるかもしれません。よろしければお問い合わせからご指摘いただけると幸いです。

長いので、目次を使って目的の場所まで跳ぶと便利です。

神棚の基礎知識

神棚とは、神様にその家に居ていただくためのお社を設置した棚です。

一般的には神職さんに勧請をしてもらい、神様が「よし行こう」となれば来てくださいます。

ですが、今回のまとめの中で、神棚を設置して神様をお祀りする場合では、勧請して来ていただくのではなく、神様・眷属さんに自発的に来ていただけるように準備するというお話しになります。(準備したからといって確実に来てもらえるわけではありませんのでご理解ください)

ですので、そちらを本題として進めていきます。

神棚に関して詳しく書いてある書籍は、

神棚を持つメリット

神棚を持つことで、その神棚がおふだをお祀りした神社の窓口になります。(窓口とは神社の神様に声が届く状態)

他にも可能性として、そこの眷属さんが見回りに来たり、ご縁がいただければ、そこの神社の神様・眷属さんに宿っていただけることもあります。

神棚(神社の窓口)を大事にお世話していると、そのことは神様にも伝わっているので、窓口からのお願いや直接神社に参拝した時などに、大きな恩恵がもらえることもあります。

一方で、神棚のお世話もそれなりに大変ですので、よくお考えになって設置の判断をしてください。

神棚を設置する

読んでいる途中で疑問が出てくると思いますが、識子さんに寄せられた質問などを後半にまとめていますので、そちらをご覧ください。

・まずは、土台である棚を作ります。(タンスの上に直にお社を置くなどはやめましょう)

設置する高さは、その家に住んでいる方の頭より上です。(最低限は息がかからない高さ)

注意としては、向かいの壁(設置する壁に向かって背中側)に、仏棚・仏壇がないことです。

お社と、その手前にはお供え物が置ける幅を考慮します。

・作った棚にお社を置きます。写真は3社用で、おふだを3枚入れることができます。

おふだを入れる順番があり、その家に迎えた(おふだを購入してきた)順に、向かって①中央、②右、③左と入れていきます。1つの扉の中におふだは1枚だけです。(2枚しか入れない場合は③左を空けます)

・しめ縄を張ります。天井からぶら下げてもいいし、雲板という鳥居に似た形ものがありますので、そこに付けてもいいと思います。(しめ縄より向こうが神域です)

それ以外だと、お社の屋根の上につけてもいいそうです。

上の写真では、細い方が右についていますが、太い方を右に、細い方を左にします。紙垂もちゃんとつけます。

・神具は一般的なものを用意します。お神酒はお供え物として喜ばれますが、お水はお供えしなくても問題ないようです。(お供えしていけないわけではありません、お供えする気持ちを喜ばれます)

・おふだがまだ準備できていない状態でお鏡がある場合は、お鏡を扉の中に入れて、扉は閉じておくとよいです。

・上の写真の上部にある「雲」と書かれた紙ですが、

神棚の上に、人が来る可能性(上の階や屋上)があるならお社の真上に貼ります。写真のように「雲」の字の雨冠がこちら側です。(見上げて字が逆さまにならない)

(「雲」の字は半紙に墨で書いたものが確実、「奉書紙」という紙があるそうです)

(押しピンで貼って大丈夫)

ここまでで、おふだを入れる前の神棚の準備ができました。

おふだを準備する

神棚を設置したら、おふだをお社に入れるわけですが、その前に注意していただきたいのは、

確実に神様・眷属さんに来ていただけるわけではない

あくまで、自発的に来ていただけるように環境を整えているものですのでご理解ください。

それと、来ていただくとは、「常に宿っていただく」と「ときどき見回りに来ていただく」がありますが、仮に来ていただけなくても、自宅の神棚が神社の神様との窓口になります。

神社に行き、自分でおふだを購入する

神様・眷属さんに神棚に来ていただきたい場合は、おふだは郵送ではなく自分で購入しに行きます。(それまで家に飾っていたおふだも窓口にはなりませんので、新しく「神棚用」として購入します)

おふだはご自分の好きな神社のものでかまいません。

真ん中に祀る神様(メインの神様になります)のおふだを一番にいただきに行きます。(1日で3社巡る場合、順番はそこまでこだわらなくてもいいそうですが。。。)

複数のおふだをいただくのであれば、「できれば」1日に1社ずつ、日を変えて行かれた方が丁寧になります。

祈祷の後にいただくおふだを神棚に祀っても窓口にしかならない

おふだをいただく時の注意点ですが、

祈祷を受けた後にいただくおふだには、神様・眷属さんは宿れない

神職さんからの祈祷をお願いした場合、終了後におふだや授与品などをいただきますが、その時のおふだには「祈祷」が込められているので宿ることができないそうです。(窓口にはなります)

ですので、宿っていただきたい場合の「神棚用」のおふだは、授与所で購入します。

そして本殿前でご挨拶をする時に、「神棚に祀るためのおふだを購入しました」と説明し、神棚を設置したことなどをお話しします。

※できればご挨拶の時に、おふだを紙袋から出し、お賽銭箱の角に紙袋を敷いて、その上におふだを置きます。向きは自分からは文字が逆さまに(神様側から読めるように)なるようにします。

行列などでできない場合は、ベンチに座って膝の上でやってもいいかもしれません。東京五芒星巡りで、識子さんがお守りにパワーを入れてもらった方法です。やらないよりはいいかなと思います。それか購入を後にして「今から神棚用のおふだを購入します」でもいいかもしれません。

神社でのご挨拶の時に大事な点は、

来てくださいと催促しない

識子さんのブログを読んでいる方はご存知だと思いますが、神様に「うちの神棚に来てください」「ご縁をください」などと催促してはいけませんのでご注意ください。心証が悪くなります。

※同時に、他のお願いもしてはいけません。お祀りしますという報告だけします。

ご縁をいただくには、何回も神社に通い、真心で一生懸命お話しすることだそうです。

ご縁をいただいけたら、神棚に来ていただける可能性も上がると思われます。

おふだは白い紙に神社の名前が書いてあるものを購入します。(木のものしかない場合はそちらを買いますが、お社に入らない可能性があります)

おふだをお社にいれる

購入してきたら、おふだをお社にいれますが、

まず、おふだを覆っている薄い紙があれば取ります。(文字がしっかり見える状態にします)

そして、お社に入れます。順番は向かって①中央、②右、③左と入れていきます。(購入した順番に入れます)

そして、扉を2、3センチほど開けます。(神様が出入りされるため)

(写真では全開になっていますが、全開にはしません)

※おふだは1社に1枚です。(複数入れると宿りづらい・窓口にもなりにくいそうです)

※お鏡がある場合は、先におふだを入れて、その前にお鏡を置きます。お社の扉より中に入れます。

(扉の外は出入りされる邪魔になります)

(おふだ1枚に対しお鏡1つです、3社の場合は3つ用意する)

これで、神棚が完成しました。ではお祀りしたので、ご挨拶をします。

神棚でのご挨拶(お話し)の仕方

ご挨拶の仕方です。最初ですので丁寧なご挨拶をしましょう。普段は(カッコ)の中は省略しても構いません。(神社の窓口になっているので、その神社の神様に声が届きます)

※お塩は常に上げておくものなので必ず準備しておきます。

- (お供え物をする、お塩、お神酒、榊があれば十分)

- ロウソクに火を灯す

- 2拍手をする

- (祝詞を唱える)

- お話し、お願いをする

- 2拍手をして締める

- (識子さん監修のCDの祝詞を流すと喜んでもらえる)

- 火を消す(その後、お供え物があれば片付ける、お塩、榊は残す)

神棚の神域は、こちら側から見てしめ縄の向こう側だけです。ですので家の中は神域ではないので、神社の境内のように心の中でお話ししても神様には届きません。

お話をしたい場合は、神棚に向かって2拍手をしましょう。

(ロウソクは灯したほうが神様に明瞭に届く)

祝詞は唱えても唱えなくてもどちらでもかまいませんし、夜でも遠慮なくお話しして大丈夫です。

神棚へのお供えについて

お供え物は、たくさんした方が喜ばれるのは分かっていただけると思いますが、

お供えする回数は

〝できれば〟月に2回、1日と15日に、お塩とお酒、榊をお供えするだけで十分です。

神棚への接し方(識子さんブログから)

と、毎朝欠かさずする必要はないようです。もちろん毎朝することで、神様に対して信仰心が厚いということが伝わります。

実は書籍「新装版 神社仏閣パワースポットで神さまとコンタクトしてきました」には、「できれば」ではなく「必ず」と書いてあります。(時系列ではブログより書籍の方が古い情報なので、神様にお聞きして、実は必ずしなくても大丈夫だったという可能性もありますが)

神様をお祀りしているのですから、1日・15日は「必ず」お供えする心構えでやっていきましょう。

お供えする時間は

お供えする時間は午前中(お昼まで)

お供え物は当日に準備します。午前中に買い物に行き、お昼になる前にお供えします。(お塩は専用にしたものがあれば当日にお皿に盛る)

常にお供えしておくのは、お塩と榊

お塩と榊はお供えしたらそのままですが、毎朝交換してもいいですし、榊の場合は15日経つ前に元気が無くなってきたら交換でもかまいません。(榊の水は毎日交換した方が長持ちします)

神棚のお塩は盛り塩とは違うので、悪い気を吸って良くないものに変化することはありません。

お供えするときは、お塩は手で触らず、直接お皿に盛ります。サラサラの食塩でかまいません。

(開けて残ったお塩は神様専用(お供え専用)にして、普段の料理などでは使わないようにすると、何回もお供えできます)

喜ばれるお供え物

毎月1日と15日は神様の世界でのお祭りにあたります。お供え物はお神酒や果物、お米は生米ではなく炊いたご飯を、特に赤飯をお供えすると喜ばれます。

ワンカップなどのお酒、スーパーで買ってきた稲荷寿司などをお供えする場合は、フタを開けて飲食できる状態でお供えします。(お箸は必要ありません)

次の3つをそろえると、ものすごく丁寧なお供え物になります。

・「海のもの」(鯛が一番、他は白身の魚)

・「山のもの」(木に実るもの、りんご、みかんなど)

・「野のもの」(畑で採れるもの、きゅうり、なす、大根など)

お供え物は当日に準備します。

お塩、榊以外のお供え物を下げる時は、自然とロウソクの火が消えた後か、時間がなければ5分ほどお供えしてからロウソクの火を消した後に下げます。(下げたものは神様の波動が入っているので、ありがたくいただきます)

神様が苦手なもの

これらのものは、お供えされても召し上がられないそうです。

・牛、豚、馬、イノシシなど(4本足の動物、哺乳類)の肉

・牛乳やバターなどの乳製品、ラードなど(哺乳類から取れた成分などはダメだと思われます)

鶏肉・卵は大丈夫です。

先にお供え物をしてから、ロウソクに火を灯し、ご挨拶します(最後は火を消してからお供え物を下ろす)

お供え物をするのが厳しい時は

1年に2〜3回しかお供え物ができなくても、

せっせと手を合わせて、神様にお話をする

こちらの方が断然、喜ばれるそうです。

お供え物に関するあれこれ

お供え物に関する質問の答えをまとめています。

・粗塩は、幽霊などのよくない霊を「祓う」「追い出す」時に投げると効果のあるものなので、神棚にお供えしない。(粗塩がいいと書いてあることが多いと思いますが。。。)

・神棚にお供えしたお塩は、ロウソクを灯し、払ってもらうようお願いしたあとに清め塩として使える(軽い霊限定)

・他所の神社でお供えされていた物をいただいても、自宅の神棚にはお供えしない

(神様のお下がりを、別の神様にお供えすることになる)

・お塩、お酒などのお供え物は、たくさん入っているものを「神様にお供えする専用」にして使うと、封を開けても無くなるまで使える

(途中で人間が使うと、それ以降に残ったものは神様にはお供えできない)

・炊いたお米をお供えする場合は、

- 精米したてのもの、封を開けてない購入してきたもの(まだ1度も使っていないお米の袋)を用意する(神様専用のお米にするため)

- それを使い、家族の分も入れて炊く

- 炊いたら先に神様にお供えする

- 炊飯器に入っている残りは家族で食べても大丈夫

毎回最初に神様にお供えすることで、神様専用にしたお米も家族で食べられます。

(お供えしない時は、別の袋からお米を用意して炊く)

・人間が食べたものを神棚にお供えしない(封を開けたものも)

(10個入りの卵パックの何個か使ったあとで、残りを神棚に上げるなど)

・買ってきたお供え物が入っている袋を床に置かない

(置いてしまった場合、自宅の神様のものならば、手を合わせて謝れば問題ない)

・お供え物を切る包丁は綺麗に洗ってあれば大丈夫

(鶏をさばくなど、血が付くような包丁は使わない)

(刃物を嫌うのはカマドの神様、コンロの上で刃物を使わない)

・神様は宿る場所がなければ長く滞在できないので、お供え物を召し上がることができない

神棚関連の質問の答えのまとめ

識子さんに届いた神棚関連の質問の答えだけをまとめていきます。

※識子さんの個人的見解です。神道の考え方とは異なる部分があります。

(それぞれにお持ちの考え方を優先されてください)

おふだ・お鏡に関係する答え

おふだを入れる順番

3社の場合、向かって中央が1番目、右が2番目、左が3番目

・おふだを神棚に入れる順番は、その家にきた順にする

・同じ日に複数買った場合は、先に買った時間の順番になる

・同じ神社で複数買った場合は、その神社の扱いが上の神様からの順番になる

(もし入れ替える場合は、先に入っているおふだのどれかに帰っていただく)

・帰っていただいたおふだを改めて神棚に入れる場合は、今までに来られたおふだの順番とも総合して判断する

(例えば、そのおふだがその家で初めて祀った1番目のもの(中央に祀ったもの)だったら、お帰りいただいて数年祀っていなかったとしても、改めて祀る場合は1番目(中央)に祀り、他のどれかのおふだはお帰りいただく)

》おふだの補足

順番の間違いに気づいたら今からでも直したほうがいいです。

宿っていただくためのおふだ

・それまで家に置いて飾っていたものは窓口にならないので、神棚に入れても波動を受け取るだけになる(宿るものにはならない)

・郵送で購入したおふだでも窓口になるが、宿ってもらうなら神社に行きご挨拶をして購入する

・お社におふだを重ねて入れない(同じ系統でもダメ)

(波動がぐちゃぐちゃになり居心地が良くなくなる)

・おふだがない(波動が切れた)神棚には基本的に宿る場所がない(例外もあるし、お鏡があれば別)

・購入する時期に差はない

・伊勢神宮から送られてきたおふだ(天照皇大神宮と書かれたもの)でも、それぞれの神社で扱われていると、その神社の波動が混ざるので、伊勢神宮の窓口にはならない

(伊勢神宮で購入したものでないと伊勢神宮の神様を祀ることにならない)

・初めて参拝する神社でもおふだをいただいてかまわない

・お祀りしていたおふだが1年過ぎてしまっても、絶対ダメというわけではない

(波動は消えるので、お鏡がなければ帰られるし、窓口は消えるが、またいただいてお祀りすれば復活する)

窓口のみのおふだ

・窓口のみでいいなら、お社に入れるおふだの順番は関係ない

・窓口のみのおふだは1年で交換する(窓口が閉じてしまう)

※宿られているのかわからない場合は、1年で交換した方が無難です。

お社に入れないおふだ

・神棚の端に立てて置く(お守りの強力バージョンになる)

・複数ある場合は、端に重ねて立ててもかまわない

※神棚がないお宅は、おふだは重ねずに横に並べるなどして、立てて置いた方がいいです。

(お水をお供えしてはいけません。神棚ではない場所で、お水をお供えすると幽霊が水を飲みに来る場合があります)

お鏡について

・お鏡はご神体となれるものなので、おふだよりお鏡に宿られる(居心地がいいそうです)

・置く場所はお社の中で、おふだを先に入れて、その前にお鏡を置く

(扉よりも中に入れて、扉を閉めたら隠れるようにする)

(扉の外では宿ってもらえません)

・台座を外してお社に入れても、宿ってもらえない(直に床に置かない)

・一生コースでお鏡に宿ってもらえているのが確実であれば、おふだは必要ない(あってもよい)

・三峯神社のご眷属拝借で、箱の前にお鏡は必要ない

神棚と生理についての質問の答え

※特にこれらの質問の答えには、違う意見をお持ちの方がいらっしゃると思います。内容を押し付けるものではありませんので、それぞれのお考えを優先させてください。

神様は血を嫌がられます。ですので、ケガをして血が出ているのに、神棚にご挨拶するのは失礼に当たります。(神社への参拝も同様に失礼になります)

似たような意味合いで、生理も苦手とされています。生理の時は神棚へのご挨拶やお供えは遠慮します。(別の人にまかせるか、無理してお供えしない)

しかし、ご挨拶(参拝)の約束をしていた場合には、約束を破ることはできないので、柏手を打たずに手を合わせてご挨拶をします。(参拝の場合は、鳥居の外で手を合わせ、後日改めて参拝する)

・お寺は参拝しても大丈夫

神棚と喪についての答え

神棚に目隠しをする

ご家族・ご親戚に不幸があった場合は、「喪」の期間に入るため、神棚に目隠しをしなければいけません。(神社の参拝も控えます。もちろんお寺は大丈夫です)

・目隠しは、お社の扉を全て閉めて、白い布もしくは半紙で神棚の周囲(もしくは正面だけでも)を覆う

・目隠しをしている間は、お供え物もしない(何も触れない方がよい)

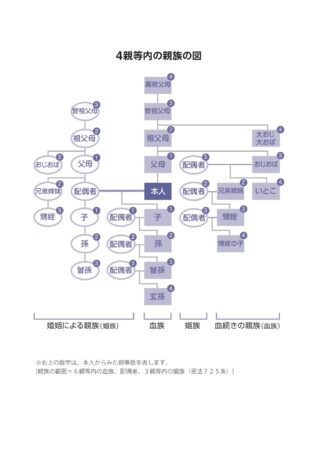

目隠しをしておく日数(喪の期間)

喪の期間の数え方は、ご遺体に接した日の翌日が「1日目」です。お葬式の次の日からになるかと思われます。

・49日は、1親等である両親・配偶者・子供、それと神棚があるその家に住んでいる人(他人でも)

(神棚のある家に住んでいれば、誰であろうと49日だと思われます)

(1親等でも、離れて暮らしている子供の配偶者の場合は7日、血の繋がりがないため)

(厳密に考えると配偶者は血が繋がっていないと思われた方、探しましたが見つかりませんでしたので、別居していたとしてもひとまず49日で考えてください)

・33日は、その家に住んでいない血の繋がりのある親族(4親等まで)

(いとこ・大叔父・大叔母・姪、甥の子供など)

・7日は、その家に住んでいない血の繋がりのない親族、

他に一般的な「喪」となる、友人知人などのお葬式に参列した場合

(基本的に、お葬式などでご遺体のある空間に行かれたら7日)

・血の繋がりがあってもお葬式に参列しない場合は、ご遺体に接しないので、亡くなった日を「1日目」として数える

・血の繋がりがない方のお別れ会が仏教方式(亡くなった日を1日目とする数え方)で数えた49日の前なら、参列するその日は、参列する前に扉を閉め目隠しをして、翌日にもとに戻す(49日以降であれば必要ない)

・流産は、まだこの世に生まれていないので「喪」にならない

目隠しを外す日(忌明け)

・49日であれば、49日目の太陽が昇ってから目隠しを外し、扉を2センチほど開ける

(参拝がこのように書かれていたので、目隠しを外すことも同じタイミングとしています)

その他

・扉を開けたままで、目隠しをしていた場合、

窓口の場合はそのままでも悪くないが、宿られている・見回りに来られている可能性があるなら新しいおふだに交換する(喪が開けてから)

・年末年始に「喪」が重なったら、忌明けになってから、掃除やしめ縄の交換などをする

(喪の期間は神棚に触らない)

「喪」に関する書籍は

引っ越しに関係する答え

まずは引っ越しの時の神棚の扱い方ですが、こちらは識子さんのブログを読んでいただいた方がわかりやすいので、そちらをお読みください。

》引っ越しをする時の神様の運び方

こちらでは質問の答えをまとめていきます。

・氏神様(その地域の神様)とは合う合わないが強く出るため、合わない場合はご挨拶は遠慮してかまわない

・神棚がないお宅は、引っ越し先の新居に「自分が好きな神様」のおふだを先に入れる

引っ越しに関してはこちらの書籍

神棚のお社・しめ縄・神具などについての答え

・神棚関係の道具はホームセンターなどで買っても問題ない

(お社もおふだと違う神社で買ってもいい)

(バラバラの場所で買ってもいい)

・3社のお社などで、内部が仕切られていないタイプのものでも、見えない世界ではちゃんと分かれている(仕切らなくていい)

・お鏡の台座の彫刻はシンプルなものが落ちついて宿ってもらえる

・お社の扉の前に物を置かない・御簾や布なども付けない(前を塞がない)

・台座に天然石や剣を置いても宿ってもらえない

(ちゃんと勧請しなければならない)

神棚の掃除(お手入れ)

神棚の掃除は、最低1年に1回(年末)、できるならば2〜3ヶ月に1回くらいで十分です。午前中にします。

1日・15日などにお掃除をし、お供え物をして手を合わせます。

掃除の手順

神棚からお社を下ろす時に、「今から掃除をしますので、少しの間、我慢していただけますか」と声をかけてから下ろします。

この時に、神様・眷属さんは別の場所で待機されます。

神様・眷属さんが離れられている内に掃除に取り掛かります。

お社は床ではなく、テーブルなど失礼のない場所に置き、棚の上、お社の屋根、中などを拭いていきます。お鏡があればお鏡も拭きますが、

注意することは、お鏡は洗剤などで洗わず、新しいふきんで拭くだけにします。

(お鏡が曇ってきても影響はない)

この時に、「雲」「しめ縄」なども交換できます。

(神様が神棚にいらっしゃる時には交換できない)

掃除に関しての質問の答え

・お鏡を拭く場合は、ひと声おかけしてから触る

・お鏡に宿っていらっしゃる場合は、掃除の時に一旦おふだや榊の葉に乗られる

(どちらも無ければ、ご自分で探されるので心配しなくても大丈夫)

・神具(お皿など)を落としてしまった場合は、洗って次の日から使うようにする

(家族を守るために来られた神様・眷属さんなので、多少のことは許してもらえる)

※》家の神様には掃除中におふだを落としてしまっても大丈夫、のように書かれていますが、おそらく床ではなく「テーブルの上に落とした場合は大丈夫」という話だと思われます。

神棚に祀るおふだは床・地面に落としたら宿ってもらえません。

》落としたおふだはどうする?

》おふだやお守りを落としたら

(波動をいただくだけの場合は、交換しなくても大丈夫です)

その他の答えのまとめ

・お鏡を置くスペースがない場合はおふだだけで大丈夫

(扉の前には置かない)

・今までお社の扉を閉めっぱなしにしていたら、「これからは閉めずに、開けたままにしておきます」とお伝えして、開けておく(帰ってしまわれないように、閉じ込めないとお伝えする)

・寝室に神棚がある場合、できれば足を向けて寝るのは避ける

(リビングにある神棚に、たまに足が向いてしまうくらいは問題ない)

・ペットの猫が神棚に上がって神具などの物を落としてしまっても、神様は怒らない(そのかわり、洗って次の日から使う)

・ロウソクはご挨拶が終わったら燃えている途中で消してもかまわない

(次はそのまま使ってもよい)(LEDのものは使っていいか不明)

・3社を祀っている神棚は、3つお願いをしても問題ない

(まとめてお願いすれば、神様の方でどのお願いを聞くのか判断される)

(それぞれ、どの神様にどのお願いをするか伝えれば、そのまま聞いてくださる)

・自宅の神様は「家族を守る」お願いが基本

(別のお願いでもかまわないが、お願いをコロコロ変えるのは避ける)

・自営業で事務所に神棚がない場合は、自宅の神棚を3社にして、1社に「商売繁盛」を専門にお願いしたい旨を説明して、おふだをお迎えするとよい

・祝詞は、自分で奏上しても喜んでもらえる(暗記しても書いてあるものを読んでもどちらでも大丈夫です)し、CDを流して聞いてもらっても喜んでもらえる

・自宅にある神棚は家庭のお願い、事務所・お店にある神棚は事業用のお願いをする

・神棚が家庭用を事業用で2つある場合に、同じ神社のおふだをそれぞれの神棚に入れていて、神様がどちらかに宿られた場合は、片方は窓口はではなくなってしまう

神棚の神様からのサイン

・神棚の神様からのサインがある時は、

「ありがとう」「がんばれ」など感謝や応援は、人間が良い方向で受け取れるサインを出されます。

(榊の花が咲く、ロウソクの炎がシューっと延びる・明るく輝いて見える、どこかから良い香りがするなど)

多いのは「気をつけなさい」のサインで、神具(ロウソク立て、お神酒入れ、榊立てなど)を落としたり倒したりさせることで、注意するように促してくださいます。

・榊が片方だけ枯れる場合は、

まず、一方が枯れるのが早いのか、または一方が長持ちしているため、もう一方が早く枯れているように見えるのかで違います。

一方が長持ちしているのならば、感謝や励ましですが、

一方が早く枯れているのならば、大きく分けて次の3つが考えられます。

1、何かの事情で、神棚の向きを変えて欲しい

(神様が見たくないものが、神棚の向いている方向にできてしまった)

2、神棚の事情を知らせている

(神様のパワーがなくなってきている、そのため神社に戻っているが、力が戻ったらまた来られます)

(戻っている神様の代わりに、代理の神様が来て守ってくださいます)

3、もとの神社に来なさい

(神棚が窓口の場合、もとの神社に呼ばれているので、参拝すると良いことがあります)

どれになるかは、その家・神棚によって違うので、ご自分のまわりを観察してみてください。

・他にもサインはいろいろあります。

何かしら疑問に感じることが起きたら、何かを伝えられていると思っていいと思います。

わからなければ、神棚の神様に直接「わかるように教えてください」とお願いしてもいいし、もとの神社に参拝してみるでもいいです。

注意すること

・五芒星巡りをしてるときは、神棚に手を合わせない(頂点にもできない)

》【五芒星巡りってどうやるの?】方法やQ&Aをまとめました!

神棚と仏棚

仏棚は開眼した仏像(仏様)を置く棚です。仏壇(ご先祖様)とは違います。

・神棚と仏棚は別に設置する(同じ棚に神様と仏様(仏像)を一緒に祀らない)

・神棚と仏棚を同じ壁に並べるのは大丈夫(神棚を仏棚より少し上に設置する)(向かい合わせはダメ)

・神棚と仏壇はできれば同じ壁にしない(絶対ではないので、そこまで気にしなくてもよい)(向かい合わせはダメ)

(神社の窓口である神棚に眷属が来られた場合、同じ壁だと「ちょっと居づらいな」と思われる可能性がある)

・神棚に乗せていない「神社のおふだ」と「お寺のおふだ」を同じ壁に飾らない(祀らずに波動をいただく場合)

(神棚・仏棚は同じ壁でも結界で世界が分かれているので問題ない)

・お寺のものを神棚に乗せない(お寺で購入したおふだやお守りなどは、違う壁に飾る)

神棚を一新する場合の方法

それまでお祀りしていた神様にお帰りいただき、新しく別の神社の神様をお祀りする場合です。

※勧請をして来ていただいた神様は別です。正式にお帰りいただく儀式をしなければなりません。

1、ロウソクを灯し祝詞を唱えます。そして今いらっしゃる神様に、一新することをお伝えします。お礼を伝え、どこの神社(古札納所)にお返しするかなど詳しく説明します。

(最後なのでお供え物をするのがおすすめです)

2、おふだを古札納所へお返しに行きます。その後、お社の内部を塩で清め、数日そのままにしておきます。(心配な人は10日以上)

(扉は全開で、お社の中は塩が散らばったままです)

お鏡がある場合は、お社から出して塩で清めます。塩をつけたまま、テーブルの上など失礼のない場所に置きます。(台座につけたままだと思われます)

3、10日ほど経ったらお鏡は燃えないゴミに出してかまいません。

(捨てる前に再度塩で清めると完璧だそうです)

※神社で購入したお鏡を使っていた場合は、捨てずに神社に返します。

なんとなくでも、まだお鏡から抜けていらっしゃらない(捨てたらいけない気がする)と感じた場合は、お鏡を海に持っていき、台座を外して、鏡の部分だけを海に流します。

棚、塩で清めたお社や神具、しめ縄や「雲」は買い換える必要はなく、そのまま使うことができます。

使い回しができないのは、お鏡

お祀りする神様を変える場合

神様をお祀りする順番(3社の場合)は上記に書いていますが、お祀りするおふだを変える場合は、一新する方法をそれぞれ部分的に行うことになります。

部分的にお社をお清めする場合でも、掃除をする項目で書いたように、神棚からお社を下ろして作業してください。(安全のため)

・左側のおふだ(3番目にいただいた)を変える場合

1、ご挨拶→左側の神様にお帰りいただくお話をする

2、おふだをお返し→左側のお社を塩で清める(数日そのまま)

3、新しいおふだをいただいて祀る

・右側のおふだ(2番目にいただいた)を変える場合

1、ご挨拶→右側の神様にお帰りいただくお話をする

2、おふだをお返し→右側のお社を塩で清める(数日そのまま)

3、左側のおふだを右側に移動(3番目を2番目へ)

4、左側のお社を塩で清める(数日そのまま)

5、新しいおふだを左側にお祀りする

・右側と左側のおふだを変える場合(真ん中を残す)

1、ご挨拶→右側と左側の神様にお帰りいただくお話をする

2、おふだをお返し→右側と左側のお社を塩で清める(数日そのまま)

3、新しいおふだをいただいた順番に右側→左側の順番でお祀りする

・真ん中のおふだ(メインの神様)を変える場合

この場合は、一新しなければいけません。全てのおふだをお返しします。

メインの神様が変わるということは、神棚の雰囲気が変わるということで、左右の神様を格上げすればいいという話ではないそうです。(窓口でも一新しないと、神棚として機能するのに時間がかかる)

※左右の神様はサポートという立場なので、順番的に2番目である右側の神様の方が、パワーが大きくもらえるというような、順番や位置の関係はないそうです。

神棚に関する追加情報

識子さんブログに書かれる「2023年4月以降更新のブログ」を追記していきます。

・お祀りしたい神社で「紙のおふだ」を買ったら「木のおふだ」が入っていた場合、眷属さんが「そのおふだに宿りたい」と起こしたアクシデントです。(頼んだものと違っているなど)眷属さんが来てくれている可能性大なので喜ばしいことだそうです。

》不思議なアクシデントの意味

・神棚に来てくださる可能性のある神様は、その神社のご祭神ではなく、

1、神様になっている眷属さん(神様眷属)数は少ない

2、二の眷属以降の眷属さん達から1体(一の眷属はまとめ役なので来ない)

どの眷属さんでも、その家(家族)を守るくらいのことはできるそうなので、力の強い眷属に来て欲しい!などは欲張りな考えになります。

もともと、神棚は「その神社の窓口」であるのが普通で、「神様に来てもらえる」ことは、滅多にない、ものすごくラッキーなことだそうです。「窓口」でもその神社とつながっているので、お願いすればすぐに来てもらえます。

もし、眷属さんが神棚に来られた場合、手を合わせる時などは必ず「神様」とお呼びします。神棚でもお社(本殿)にいらっしゃるので「家の神様」になります。

》神棚に来てくれる神様・眷属とは?

》神棚とは

・ちょっとした報告をしたいだけならロウソクは灯さなくてもかまわないが、柏手(二拍手)は打たなければならない

神域の中であれば、神様にお話したことは届きます。(心の中の会話でも)

しかし、神棚があっても部屋や家の中は神域ではありません。

神棚だけが神域なので、柏手を打って神様に「今からお話します」という合図を送り、聞いてもらえるようにしなければいけません。

会話が終わったら締めの柏手(二拍手)も打ちましょう。

(見回りに来られた眷属さんはどこかに宿っているので、柏手を打たなくても会話は聞こえているが、できれば打った方が良い)

》家の神様と柏手

参考にしたブログ

穢れ

”穢れ” の補足

穢れについての補足

【追記あり】 神棚のお掃除と〝雲〟

刃物が嫌いなカマドの神様

神棚のお鏡と仕切り

神棚について Q&A 前編

神棚について Q&A 後編

生理と神社

家の神様

祈祷でもらうおふだと質問

奉納についてとCDの補足

引っ越しで運を落とさないために

神様へのお供え物

神様の忌明け(喪の数え方)

「喪」の日数と親戚の範囲

盛り塩と神棚のお塩

⑪神様に祓ってもらう場合

神様へのお供え物

天照大神に願掛けをすることとおふだ

おふだの順番は神様界での決まりごと

おふだの位置

おふだの補足

おふだの薄紙

ペットと家の神様

神棚と神社「話す」ことの違い

ロウソクと祝詞について

「お下がり」とは

榊が片方だけ枯れるのは?

神棚の神様が伝えていることとは?

質問のお答え

神棚と仏棚の関係

神棚と仏壇の関係

「神社のおふだ」と「お寺のおふだ」の関係

おふだの効果的な扱い方

一歩進んだ神棚

水のお供え

神棚からの神社の守りとは

神棚からの神社の恩恵とは

我が家神社 〜続編〜

落としたおふだはどうする?

神棚への接し方

ごりやく歳時記の補足

Q&Aいろいろ

質問で気づいた「雲」と「お供え物」

おふだやお守りを落としたら

よそのお宅の神棚を見て気づいたこと

神棚一新で判明したこと ~前編~

神棚一新で判明したこと ~後編~

お鏡の意味と置き方

神棚は家に置く小さな神社

皆様にお伝えしておきたいこと

神棚を一新する方法

祀る神様を1~2柱変えたい場合

神棚に祀るおふだが自宅に来るまでのあれこれ

お迎えする時はお塩を忘れずに

不思議なアクシデントの意味

神棚に来てくれる神様・眷属とは?

神棚とは

熊本県在住 30代 男性

識子さんファン歴9年目

たまたま識子さんのブログを発見し、神様・仏様のありがたさに感動する。熊本在住なので、北の方にある神社仏閣に行きたいな〜と思いながら過ごしている。

〈所持〉

識子さんの本26冊くらい

縁起物21個くらい

〈五芒星〉

・宮地嶽神社

・箱崎八幡神社

・宇佐神宮

・祐徳稲荷神社

・大御神社

〈五芒星2〉

・加藤神社

・別所琴平神社

・藤崎八幡宮

・北岡神社

・健軍神社